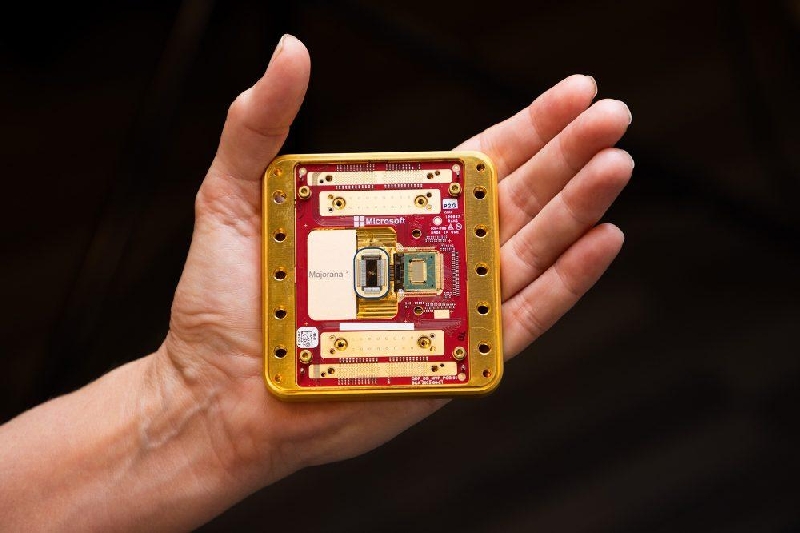

微软推出首款量子计算芯片 Majorana 1,开辟量子计算新路径

近日,微软正式发布其首款量子计算芯片 Majorana 1,并在《自然》杂志发表了相关研究论文。该芯片采用全新材料组合,由砷化铟和铝制成,集成了 8 个拓扑量子比特,并被设计为未来可扩展至百万个量子比特。这一发布标志着微软在量子计算领域的重大进展,尽管从量子比特数量来看,Majorana 1 似乎落后于目前行业领先的量子芯片,但其背后的技术理念和潜力不容忽视。

量子计算:未来科技的核心赛道

量子计算以其基于量子力学原理的独特计算能力,正在成为全球科技竞争的焦点。相比传统计算机,量子计算机通过量子比特的叠加态和纠缠态,可在极短时间内完成传统计算机需要漫长时间才能解决的复杂任务,为人工智能、密码学、药物研发等领域带来革命性突破。

全球主要国家和科技企业正在加速布局量子计算产业。美国凭借强大的科研实力,持续推动量子技术发展,IBM、谷歌等科技巨头不断刷新量子计算机的性能纪录。欧洲则通过跨国合作推动技术整合,中国近年来在量子计算领域的突破也备受瞩目,从量子卫星到自主研发的量子芯片,展现了强劲的创新能力。

全球量子芯片竞赛:从 IBM 到中国“祖冲之三号”

当前,量子芯片的研发竞争激烈,各大公司和研究机构争相推出新一代量子芯片。以下是一些代表性芯片:

IBM Quantum Heron R2

IBM 最新发布的 R2 Heron 芯片集成了 156 个量子比特,采用六边形晶格结构,并通过双级系统缓解机制和可调耦合器设计减少量子比特间干扰。其计算速度相比前代提升 50 倍,可支持高达每秒 5,000 次双量子比特门操作。IBM 计划在 2025 年推出更强大的 Flamingo 系统,通过连接多个 Heron R2 芯片,扩展至 1,386 个量子比特。

中国“祖冲之三号”

由中国科学技术大学研发的“祖冲之三号”超导量子芯片集成了 105 个量子比特,并采用先进的倒装芯片技术,具备高保真度的量子操作能力。与此同时,中国本源量子公司推出的“悟空芯”也在量子芯片领域展现了强大的自主研发能力。

欧洲离子阱芯片

欧洲公司 Oxford Ionics 的离子阱量子芯片通过将量子比特控制组件直接嵌入硅片,成功实现了高保真度操作,计划扩展至 256 量子比特,并可在现有半导体生产线上制造。

微软 Majorana 1:拓扑量子比特的全新尝试

与上述芯片相比,微软的 Majorana 1 芯片仅集成了 8 个量子比特,从量子比特数量上看似乎竞争力不足。然而,微软的目标并非追求量子比特数量,而是探索一种全新的量子计算架构。

拓扑量子比特:更稳定、更抗干扰

Majorana 1 芯片采用 拓扑量子比特,其核心技术基于一种特殊的量子态——马约拉纳零能模。这种量子态具有非阿贝尔统计特性,能够以非局域方式存储量子信息,极大提高了抗环境干扰能力。相比传统的超导量子比特和离子阱量子比特,拓扑量子比特在稳定性和容错能力上具有显著优势。

新材料与制造技术

Majorana 1 芯片由砷化铟和铝制成,通过分子束外延技术进行原子级制造。这种材料组合能够形成拓扑超导态,为马约拉纳零能模的产生提供了物理基础。微软的研究团队经过 17 年的探索,终于在这一领域取得突破。

数字控制与可扩展性

传统量子比特通常依赖复杂的模拟信号进行操作,而 Majorana 1 芯片采用数字脉冲控制,简化了操作流程,提高了容错率。微软计划通过这一架构逐步扩展量子比特数量,最终实现百万量子比特规模的量子计算机。

Majorana 1 的意义与未来展望

尽管 Majorana 1 在量子比特数量上暂时落后,但其采用的拓扑量子比特技术为量子计算的发展提供了一种全新思路。以下是其潜在意义:

提升量子计算稳定性

拓扑量子比特的抗干扰能力为构建大规模量子计算系统奠定了坚实基础,有望解决当前量子计算机易受环境噪声影响的问题。

简化操作与提高容错率

数字控制的设计降低了操作复杂性,同时提高了量子计算的容错能力,未来或能显著降低量子计算机的维护成本。

推动新材料与新架构的应用

Majorana 1 的成功展示了新材料和新架构在量子计算领域的潜力,为其他研究团队提供了重要参考。

微软的工程师表示,Majorana 1 芯片的发布仅是拓扑量子计算长远计划的起点。随着技术的不断迭代,未来微软计划将这一技术应用于更大规模的量子计算机,并在量子化学、优化问题等领域发挥实际作用。

全球量子计算的未来:从比特数量到技术创新

量子计算正处于快速发展阶段,量子比特数量的增加仍是当前的重要指标,但技术创新和架构优化同样至关重要。微软 Majorana 1 的发布表明,即便在量子比特数量落后的情况下,通过新材料、新架构的探索,仍然可以为量子计算的发展带来革命性突破。

未来,随着全球量子计算竞争的加剧,更多具有颠覆性意义的技术创新将不断涌现。对于微软而言,Majorana 1 的发布不仅是技术实力的体现,更是其在量子计算领域长期战略布局的重要一步。